- 《神农野札》:在神农光影里聆听共生

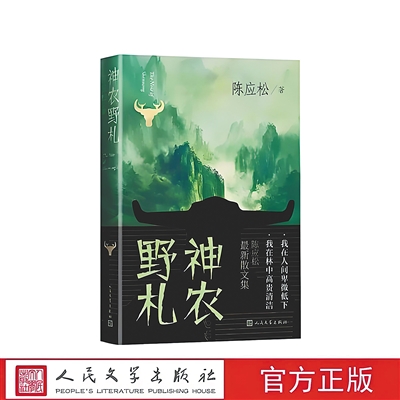

《神农野札》

作者:陈应松

版本:人民文学出版社

时间:2024年11月

■ 黄道娟

读陈应松的散文集《神农野札》,就像读一本立在天地间的大书。在神秘的原始森林里,依然生长着最富生机最狂野的生命。作家梭罗说,“散文是散步时的思考,而非正襟危坐的说教。”在我看来,《神农野札》不仅是散步时的思考,更是用生命融入大自然的深情告白。陈应松用13篇凝结露珠的散文,穿越高山密林,揭开神农架神秘的面纱。为我们呈现了一个绵延广袤、神性幽深、波澜壮阔的亚热带原始森林。

神秘的山野之光贯穿文本。陈应松以墨为杖,引领我们踏进一片野性未驯的山野——野花野草蓬勃疯长,野山野水恣肆纵横,野禽野兽跃动林间,野史野趣若隐若现。在这里,“野”不是文明的匮乏,而是生命最本真的磅礴脉动。“冰川期之后的森林是一个侥幸的存在。是一丛挣扎出来的巨型野草。”因此,陈应松笔下的神农架具有史诗般的壮美。《冬之语》写树:“悬崖上的树有如玉雕,英姿卓绝,松冠像凛冽中静默的马阵,带着远古征战的气息。”写山:“群山是搁在天空的,任由风雪欺凌、暴冻和鞭笞的巨人。”写村庄:“大雪封山,炊烟代表活着”。作者开篇先揭示神农架的寒冬。风雪笼罩了所有的草木,制造出兽群出没的幻觉。崇高美学源自对荒野力量的敬畏。无不彰显自然的威仪。

神农架的“神性”绝非虚幻传说,而是凝结于冰川时期遗存的每一寸土地。这个被陕川鄂人口稠密区包围的秘境,保存着遮天蔽日的原始森林,成为珍禽异兽最后的庇护所。神秘的野人、罕见的动物、奇怪的亮光,以及山哼、地哼、树哼、石哼等等。一个个神秘的魅影,带着泥土的温热在字里行间蔓延,原始森林的光影从眼前掠过。这是久违的,城市里从未见过的旷野呼啸疾驰的山风。

《神农野札》兼具散文、诗性与平实之美。语言打破了体裁的界限。以平实为土壤,以散文为枝干,绽放出诗意的花朵。用诗意的画面呈现“大美生态”。写春天:千峰寒尽吐葱茏,一溪桃李一溪红。写云:走路的时候,裤腿搅动着缕缕云烟。你可以坐在桥上,用云彩洗濯你的双脚。写月色:东山的山尖上,一弯上弦月像一只精美的水晶……作者在散文中穿插诗句表达他的热爱:“常对青山语,愿做烟霞客,朝伴白云生,暮随松涛歇”。用诗意的语言凝练出的意象画面,让人身临其境,给人以美的享受。

一边是意象生态描绘,一边是真实故事讲述。在《盲者的史诗》等篇章中,作者以时间、地点、人物等纪实方式呈现历史。蕴含了作者对文化的传承、对劳作者的热爱。这种情感不靠激昂的抒情喷发,而是沉淀在客观的描述和朴素的判断中,这份对“生民之本”的关切,是平实语言下最动人的诗心。

草木情深的博物学视野。陈应松用心去捕捉万物生灵。他用双脚丈量的知识,使文本仿佛带着露珠的蕨叶,既有科学观察的精确,又有神话叙事的灵光。对于森林里的花草树木、飞鸟野兽,包括鸟鸣声,他都了如指掌,一一娓娓道来。对于草药的描述,详尽得像一部《神农百草》。对于鸟鸣的甄别,惟妙惟肖,入木三分。

陈应松通过二十余年的山林生活领悟到:“对自然,无所谓卑躬屈膝,在山里的生存,就是学会欣赏和倾听。”当陈应松“端着茶杯先敬云雾山水”时,其实在重建现代人与土地的联结。这种观点将生态伦理提升到生命哲学的高度。在《异事录》里记载一个龙骨洞,洞里挖出众多动物的骨骼化石、旧石器等。这是人类最初在森林生活的铁证。后来,人类远离森林,损毁自己的家园。人类创造了伟大的文明,也毁掉了最美的生态。在自然面前,人应该懂得敬畏,甚至发自内心地谦卑。我们应重新思考:所谓进步,是否让我们遗失了更重要的生命体验?“森林不属于人类,人类却属于森林”“世界从一滴眼泪中逃离,也从一滴雨水中惊醒”。这些句子,正是大自然赠予觉醒者的箴言。

《神农野札》不仅是一部文学森林秘语,更是一剂救赎心灵的良药。我们终将懂得:唯有谦卑地俯身大地,才能获得生命的直立姿态。这种治愈力源于人与自然的本源联系。只有融入大地、融入大自然才能让生命真正“有根”。那里有“烟霞满纸”的山水,有复杂而精妙的生态系统,有人与自然和谐共生的真正内涵。