- 在舞台上写黎族诗

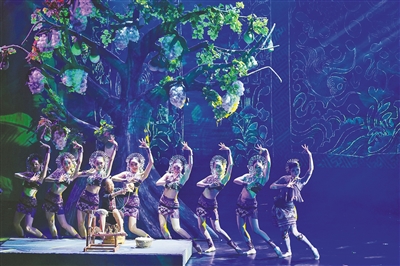

舞蹈诗《黎族家园》生动还原黎族生活。

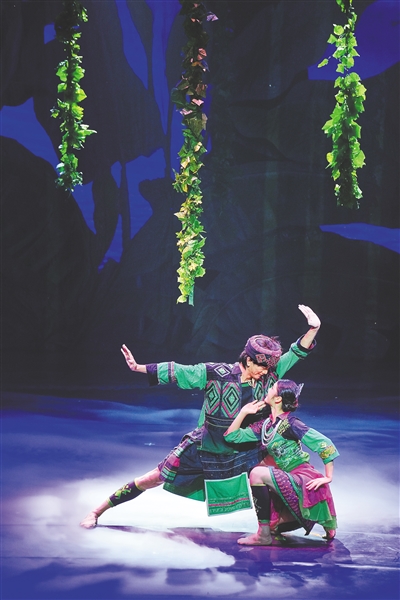

舞蹈诗《黎族家园》演绎青年男女帕曼和拜扣相遇、相知、相爱的故事。

《黎族家园》曾于2021年在上海演出。

2016年9月,北京,第五届全国少数民族文艺会演的舞台上,由海口市艺术团创作的舞蹈诗《黎族家园》,向世人呈现了一幅黎族生活的画卷;

十年后,2025年6月,海口,《黎族家园》再度登台,熟悉的黎锦、灵动的舞姿,藏着十年打磨的新韵。

近日,《黎族家园》在海口连演三场。经过10年沉淀,舞台上关于黎家山水、人文传承的故事,像一坛陈酿的山栏酒愈发醇厚。10年来,这部舞蹈诗都走过哪些城市的舞台?收获了怎样的掌声与回响?这幅独属于黎族的艺术长卷有何变化?

艺术解构 ,五幕诗章叙述黎乡风情

《黎族家园》体裁为“舞蹈诗”,这是一种以舞蹈为核心载体,通过肢体语言抒发情感、构建意境,从而呈现诗意美学的独特舞蹈体裁。它打破传统叙事的线性逻辑,以灵动的舞蹈语汇编织情感与故事。

纵观全剧,《黎族家园》以诗为骨,巧妙架构起序幕、上篇、中篇、下篇与尾声五个篇章。序幕《啊!袍隆扣》演绎出黎族人民对祖先的精神寄托与坚定信仰。

上篇《帕曼与拜扣》以生动的舞蹈画面,展现黎族男女分工协作的生活图景。金灿灿的山栏稻、香喷喷的舂米场景里,年轻男女邂逅浪漫爱情,生活的烟火气与情感的甜蜜交织。中篇《山兰与吉贝》聚焦丰收时节,用舞蹈传递黎民收获的喜悦,每一个舞步都洋溢着对劳动成果的珍视与自豪。

下篇《黎乡三月三》则将节日的热烈氛围推向高潮。原生态乐器奏响的旋律中,黎族男女的情感在节日的狂欢里肆意生长,仪式感十足的“三月三”庆典把热烈的氛围传导到观众席。尾声《啊,小帕曼》以一首古老的摇篮曲为引,父亲怀抱新生儿奋力奔跑,黎族文化的传承在这充满生命力的画面中得到升华。

全剧以景传情、情景交融。写实的舞蹈编排生动还原黎族生活,配合立体多维的舞美技术,不仅营造出亲切柔和的舞台质感,更以诗意的表达,张扬出黎族人民对生命的热爱与礼赞。

2021年,《黎族家园》登上上海文化广场大剧场的舞台时,演出前,剧目总编导蒙麓光曾心生忧虑:这部承载着少数民族传统文化的作品,能否被国际大都市上海的观众接纳?然而,开演后剧院座无虚席的盛况,彻底打消了这份担忧。

从歌舞表演的激情四溢,到狩猎、舂米等生活场景的鲜活再现,再到织锦、鼻箫演奏等非遗技艺的展示,每一幕都牢牢抓住观众目光。长达一个半小时的演出中,观众们沉浸在民族音舞长卷里。

上海文艺评论家协会会员毛嵊嵘就曾评价,《黎族家园》是一部大气瑰丽的作品,其艺术性地展现了向着美好生活、民族复兴方向前进的姿态,是一部实现了人民性、艺术性、未来性相统一的佳作。

十年求索,让海南文化走向大众

《黎族家园》走过十年,离不开蒙麓光和团队对黎族文化传承的执着坚守与创新探索。采访中,她谈及创作初心,眼中满是热忱:“最初接触黎族文化,就被其质朴又充满生命力的特质吸引。创作《黎族家园》,是想让更多人看见这份藏在海南深山里的文化宝藏。”

十年来,《黎族家园》经历了怎样的蜕变?蒙麓光坦言,这部剧的改动渗透在肌理深处,从节目编排到音乐重制,从舞美迭代到服化道重构,每个环节都曾历经系统打磨。她感慨道,创作中不乏濒临崩溃的时刻,但对黎族文化的赤诚、对艺术的敬畏,以及面向观众的使命感,始终是团队突破瓶颈的精神支点。

演员阵容的新老交替,是传承的关键一环。“舞蹈演员艺术生命有限,但我们团始终重视演员生涯保护,首版《黎族家园》的不少演员至今仍在舞台上发光。”蒙麓光介绍,十年来剧组坚持本土演员培养,通过“传帮带”传统构建人才梯队,同一主要角色至少培养三组演员同步打磨,在同台竞技中实现技艺传承。

此次十周年复演中,新面孔的亮相收获观众认可,蒙麓光说,这标志着新老演员完成了一次成功的艺术交接,也让黎族文化的演绎始终涌动着新鲜血液。

从北京首秀到多地演出,蒙麓光始终怀揣一个心愿:让黎族文化走出海南深山,成为连接民族与世界的桥梁。“每一场巡演,都是文化对话。”蒙麓光说,“不管是上海观众的惊叹,还是其他地区同胞的共鸣,都让我坚信,海南民族文化有着巨大的吸引力。只要我们用心传承、创新表达,它就能走到更远的地方。”

十年耕耘,《黎族家园》成为黎族文化的生动载体。这部作品不仅是舞台上的艺术长卷,更是民族文化传承的鲜活样本,它见证着艺术工作者对传播海南文化的执着,也诉说着少数民族文化走向大众、走向世界的可能。